Изображение рельефа местности горизонталями по отметкам точек. Способы изображения рельефа. Основные элементы ориентирования. Формулы взаимосвязи между элементами ориентирования. Связь между углами ориентирования и горизонтальными углами

Основные формы рельефа. Несмотря на большое разнообразие неровностей земной поверхности, можно выделить основные формы рельефа: гора, котловина, хребет, лощина, седловина.

Гора (или холм) - это возвышенность конусообразной формы. Она имеет характерную точку - вершину, боковые скаты (или склоны) и характерную линию - линию подошвы. Линия подошвы - это линия слияния боковых скатов с окружающей местностью. На скатах горы иногда бывают горизонтальные площадки, называемые уступами.

Карта морского дна Гавайи, среднесрочная карта рельефа, предназначенная для аудиторий, создавала проблемы с производством и дизайном, характерные для картографирования морского дна в целом. Самой большой проблемой были неполные данные батиметрии, омраченные артефактами. Фиксирование этих плохих заполняющих пустоты данных и устранение фоновых шумов, связанных с методами, подобными тем, которые используются картографами для отображения местности. Дизайн карты поставил еще одну задачу: как изобразить регион на Земле, который люди никогда не увидят.

Котловина - это углубление конусообразной формы. Котловина имеет характерную точку - дно, боковые скаты (или склоны) и характерную линию - линию бровки. Линия бровки - это линия слияния боковых скатов с окружающей местностью.

Хребет - это вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность. Он имеет характерные линии: одну линию водораздела, образуемую боковыми скатами при их слиянии вверху, и две линии подошвы.

Другие проблемы включали выбор оттенков глубины и цветов рельефа, основанных на идее картографического реализма и определении названий морфологических особенностей, многие из которых являются неофициальными и непоследовательно идентифицированными. Вулканические Гавайские острова являются одними из самых выдающихся гор Земли, когда они измеряются с их оснований на дне океана. Его разросшийся сосед, Мауна-Лоа, считается одной из самых массивных одиночных гор на Земле. Однако с 60 процентами их общей высоты скрыты под Тихим океаном большинство людей не понимают размеры гор Гавайских гор.

Лощина - это вытянутое и открытое с одного конца постепенно понижающееся углубление. Лощина имеет характерные линии: одну линию водослива (или линию тальвега), образуемую боковыми скатами при их слиянии внизу, и две линии бровки.

Седловина - это небольшое понижение между двумя соседними горами; как правило, седловина является началом двух лощин, понижающихся в противоположных направлениях. Седловина имеет одну характерную точку - точку седловины, располагающуюся в самом низком месте седловины.

В этой статье рассматривается карта морского дна Гавайи, новая карта, которая пытается исправить это неправильное восприятие. Он изображает Гавайские острова в целом от морского дна до вершины с постоянными деталями. Карта морского дна Гавайи преодолела проблемы представления рельефа морского дна, полученного из цифровых данных, на региональной карте среднего масштаба. Целевая аудитория - общие читатели, которые не используют навигационные карты или просматривают научные доклады по океанографии. Цель состояла в том, чтобы создать «удобную для пользователя» настенную карту Гавайского морского дна, которая является эквивалентом физической справочной карты для земли.

Существуют разновидности перечисленных основных форм, например, разновидности лощины: долина, овраг, каньон, промоина, балка и т.д. Иногда разновидности основных форм характеризуют особенности рельефа конкретного участка местности, например, в горах бывают пики - остроконечные вершины гор, ущелья, теснины, щеки, плато, перевалы и т.д.

Выполнение поставленных вопросов: применимы ли методы обработки данных и рельефа, разработанные для наземных гор, также применительно к функциям дна океана? По сравнению с наземным картографированием в картографической литературе мало информации о том, как представить рельеф морского дна. Например, Эдуард Имхоф с энтузиазмом вспоминает о возможностях описания рельефа морского дна.

Тем не менее, несколько предложений позже он отклоняет предмет, заканчивая обсуждение. Более поздняя литература также скудна. Хотя примеры карт морского дна, написанные опытными художниками, доступны для справки, информации о полностью цифровых методах производства нет. Его решение заключалось в том, чтобы закончить работу вручную. Проблема состоит в том, что у немногих картографов есть художественные способности Тоти или время посвятить иллюстрации рельефу морского дна. Более того, по сравнению с картами Тота всех океанов, вручную создавая карты морского дна среднего масштаба, требуется значительно больше времени из-за большей детализации, Учитывая, что вода покрывает 71 процент поверхности Земли и что тело данных батиметрии медленно растет, дискуссия о цифровом производстве просрочена.

Вершина горы, дно котловины, точка седловины являются характерными точками рельефа; линия водораздела хребта, линия водослива лощины, линия подошвы горы или хребта, линия бровки котловины или лощины являются характерными линиями рельефа.

Способы изображения рельефа. Способ изображения рельефа должен обеспечивать хорошее пространственное представление о рельефе местности, надежное определение направлений и крутизны скатов и отметок отдельных точек, решение различных инженерных задач.

Гавайи с его экстремальной подводной топографией, обильными данными среднего разрешения и общим интересом для читателей, предлагает полезное тематическое исследование. Желание изобразить дно океана на картах Гавайи не нова. Это началось с первых опубликованных карт островов - прибрежных карт, сделанных Куком, Коцебу, Уилксом и другими ранними исследователями, которые использовали глубинные зондирования. Более обширные карты морского дна Гавайев начали появляться после середины 20-го века и стали более распространенными с ростом доступности данных батиметрии из глубоких вод вблизи островов.

За время существования геодезии было разработано несколько способов изображения рельефа на топографических картах. Перечислим некоторые из них.

Перспективный способ.

Способ отмывки. Этот способ применяется на мелкомасштабных картах. Поверхность Земли показывается коричневым цветом: чем больше отметки, тем гуще цвет. Глубины моря показывают голубым или зеленым цветом: чем больше глубина, тем гуще цвет.

Обложка во втором издании Атласа Гавайев имеет наклонный вид с востока от островной цепи, выходящей из глубин океана. Ручные батиметрические профили являются основой этого аэрографного искусства Эверетт Вингерт. Однако карта была немного впереди своего времени. Большие участки морского дна, включая ключевые районы рядом с островами, получаются из данных с низким разрешением, создавая несогласованное лоскутное одеяло, которое умаляет его внешний вид. Например, морское дно, прилегающее к юго-восточному побережью Мауи, более грубо, чем его окрестности.

Способ штриховки.

Способ отметок. При этом способе на карте подписывают отметки отдельных точек местности.

Способ горизонталей.

В настоящее время на топографических картах применяют способ горизонталей в сочетании со способом отметок, причем на одном квадратном дециметре карты подписывают, как правило, не менее пяти отметок точек.

Дизайн карты также является проблемой. Как это часто бывает на картах океанического дна, сделанных учеными, цветовая схема радуги представляет собой батиметрические зоны; например, мелкая вода окрашена в тёмно-красный цвет. Источник света для затененного рельефа исходит от северо-востока, а не от более обычного северо-запада, что повышает вероятность того, что читатели воспринимают рельеф как инвертированный. Общее появление вулканов Гавайских островов - это исследование визуализации, а не готовая карта.

Напротив, Морская карта Гавайи, представленная здесь, представляет собой общую справочную карту. Из-за его онлайн-дистрибуции ключевым моментом было создание карты, которая могла привлечь и привлечь внимание широкого круга читателей. После извлечения цель карты состоит в том, чтобы побудить читателей исследовать, периодически останавливаясь, чтобы читать текстовые рекламные ролики, которые объясняют гавайские особенности морского дна.

Способ горизонталей. Сущность способа горизонталей можно понять из рис.5.6.

Мысленно рассечем участок местности горизонтальной плоскостью на высоте H. Линия пересечения этой плоскости с поверхностью Земли называется горизонталью. Горизонталь на местности - это замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одинаковые отметки. Уменьшенное изображение на карте горизонтальной проекции горизонтали местности также называют горизонталью.

Непосредственное сообщение для читателей состоит в том, что большинство Гавайев лежит под волнами, и только с помощью карты можно визуализировать то, что есть. Создание карты морского дна Гавайи было давно запланированным проектом, который зависел от публичного выпуска батиметрических данных высокого разрешения для дна океана, прилегающего к Гавайским островам, который, наконец, произошел в мае.

Нахождение и управление данными, чтобы карта морского дна Гавайских островов иллюстрировала проблемы, с которыми сталкивается глобальное морское картирование в целом: океан огромен, батиметрическая съемка кропотливо медленна, а имеющиеся данные часто являются плохими или неполными. Поскольку вода является плохим проводником электромагнитной энергии, методы, используемые для сбора данных о высоте на земле, не работают для дна океана. Даже поверхность Марса, в миллионах километров от Земли, имеет более полные и подробные данные о высоте, чем морское дно, расположенное всего в нескольких километрах от поверхности океана.

Для того, чтобы изобразить горизонталями рельеф участка местности, нужно рассечь его не одной, а несколькими горизонтальными плоскостями, расположенными на одинаковом расстоянии по высоте одна от другой. Это расстояние называется высотой сечения рельефа и обозначается буквой h. На местности горизонтали не пересекаются, так как они лежат в разных параллельных плоскостях; на карте они тоже как правило не пересекаются.

Единственный полный набор данных глобальной батиметрии, доступный в настоящее время, основан на измерениях спутниковой альтиметрии. Данные спутниковой альтиметрии дают грубый снимок морского дна при 2-дуговом втором разрешении. Непрерывные многолучевые съемки регистрируют глубины в валках, которые становятся более широкими и обнаруживают больше дна океана, когда вода углубляется. Однако многолуночные съемки являются дорогостоящими и трудоемкими задачами. После десятилетий усилий обследования завершены для менее чем 10 процентов мирового морского дна, и они часто кажутся случайным образом расположенными с пробелами в охвате.

Все основные формы рельефа имеют свой рисунок горизонталей; при этом и гора и котловина изображаются системами замкнутых горизонталей (рис.5.7). Чтобы различить эти формы рельефа, а также для некоторых других целей на карте принято показывать направление скатов вниз; для этого применяются бергштрихи - короткие штрихи, перпендикулярные горизонталям и направленные по скату вниз.

По оценкам, оставшиеся 90 процентов будут принимать 120 судовых лет опроса для систематического завершения использования этой же технологии. Широкие континентальные полки будут занимать больше всего времени для съемки из-за относительно более узких многолучевых рядов на мелководье.

Морская карта Гавайи включает данные батиметрии из нескольких источников. Картографическая задача заключалась в сборе этих разрозненных данных для создания карты морского дна, которая выглядела без проблем. К ним относятся узкие полосы рядом с береговой линией острова и большие промежутки в глубоких водах на периферии карты. Этот популярный набор данных о высоте наземных зон на Земле также страдает от многочисленных пробелов, досадных картографов, которым нужно сделать бесшовные затененные карты рельефа.

Основные горизонтали имеют отметки, кратные высоте сечения рельефа h, начиная от нуля счета высот. Для выражения характерных особенностей рельефа рекомендуется проводить полугоризонтали и четвертьгоризонтали; они проводятся штриховыми линиями через половину и четверть сечения рельефа на отдельных участках карты (где расстояние между основными горизонталями слишком большое).

Основные элементы ориентирования. Формулы взаимосвязи между элементами ориентирования. Связь между углами ориентирования и горизонтальными углами

Существует два метода запирания пробелов: путем интерполяции близлежащих значений высоты или с использованием второго набора данных, если таковой имеется. Данные наземной возвышенности отсутствовали. Например, мелкие области, полученные из многолучевых данных, отображают артефакты террасирования.

Перенесение краев на маске слоя рассеивало резкие швы между двумя рельефами. В глубоких областях, давая спутниковые альтиметрические данные, едва заметная текстура гальки еще более облегчала смешивание. Основной проблемой были шумные артефакты, встроенные в многолучевую батиметрию, результат опросов, проведенных в течение нескольких десятилетий, объединились как единый набор данных. Шрифты «Франкенштейна» между этими разными данными часто более заметны, чем сама топография, особенно на абиссальных равнинах.

Каждая пятая основная горизонталь при h = 1, 2, 5, 10 м и каждая четвертая при h = 0.5 и 2.5 м утолщаются. Отметки некоторых горизонталей на карте подписывают, ориентируя основания цифр вниз по склону.

Крутизна и направление скатов. На рис.5.6 видно, что расстояние a между горизонталями на горизонтальной проекции участка зависит от крутизны ската. При одинаковой высоте сечения рельефа расстояние между горизонталями тем меньше, чем круче скат. Крутизна ската характеризуется углом наклона ν:

Даже данные, полученные из одного многолучевого обзора, часто имеют шумную текстуру, которая маскирует более тонкие морские особенности. Обобщение этих шумовых данных сделало его более приемлемым для картографирования. Для устранения больших артефактов потребовались дополнительные ручные настройки. Трудности с этой техникой заключались в том, чтобы отличать морские характеристики от артефактов и минимизировать повреждение элементов при создании прикосновений. Когда личность артефакта была под вопросом, компромиссное решение заключалось в уменьшении, а не в удалении.

tg(ν) = h/a. (5.4)

Тангенс угла наклона называется уклоном и обозначается буквой i; уклон обычно выражают в процентах или промилле (промилле - это тысячная часть целого).

Рассечем скат горы горизонтальными плоскостями при высоте сечения h (рис.5.8); на участке BC скат имеет угол наклона ν 1, на участке CD - угол наклона ν2. Расстояние a1 - это горизонтальное проложение линии ската BC; оно называется заложением.

Безусловные обстоятельства также сводили к минимуму визуальное воздействие данных грубого разрешения на итоговую карту, которая встречается главным образом в юго-западном углу карты. Эта область теперь удобно покрыта легендой карты. В другом месте на карте заметки информируют читателей, где происходят области обобщенных данных морского дна.

Создание карты морского дна Гавайев создает проблемы дизайна, которые применяются ко всем морским картам независимо от масштаба. В отличие от других отдаленных и негостеприимных районов на Земле, таких как высокие горы, видимые из долин ниже, карты морского дна изображают места, которые никогда не будут полностью видны полностью. Свет проникает в океанскую воду на глубину 200 метров, а вечная тьма плавает, что лежит за ней. То, что видно из этого тусклого, чуждого мира, ограничено крупными проблесками глубоководных подводных аппаратов.

Заложение, перпендикулярное к горизонталям, называется заложением ската, то-есть, заложение ската - это горизонтальная проекция линии наибольшей крутизны ската в данной точке; оно принимается за направление ската. Измерив на карте отрезок a и зная высоту сечения рельефа h, по формуле (5.4) можно вычислить тангенс угла наклона, а затем и сам угол наклона ν.

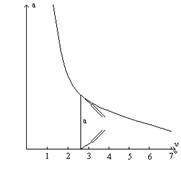

График заложений. Для быстрого определения угла наклона по карте пользуются специальным графиком, который называется графиком заложений. Он строится следующим образом (рис.5.9):

вычисляют заложение ската по заданной высоте сечения рельефа для разных углов наклона 0.5o, 1o, 2o и т.д.,

проводят прямую линию и откладывают на ней равные отрезки длины, которые подписывают в градусах угла наклона,

перпендикулярно этой линии откладывают в масштабе карты заложения ската, вычисленные для каждого значения угла наклона,

соединяют полученные точки плавной кривой.

Если теперь требуется определить угол наклона для конкретного заложения ската a, раствором циркуля, равным a, находят соответствующее место на графике и считывают угол наклона (на рис.4.9 ν = 4o 30").

Аналогично можно построить график заложения для уклонов i.

График заложения помещается внизу листа карты справа.

Расчет высоты сечения рельефа. При проектировании работ по созданию карты или плана высоту сечения рельефа h выбирают в зависимости от масштаба карты, характера рельефа и назначения карты или плана. При этом условились изображать горизонталями скаты до 45o; скаты большей крутизны изображают специальным условным знаком обрыва. С другой стороны, расстояние между горизонталями на карте нельзя уменьшать до бесконечности, иначе они сольются. Считается, что наименьшее расстояние между горизонталями может быть 0.2 мм. При amin = 0.2 мм и νmax = 45o высоту сечения рельефа для конкретного масштаба можно подсчитать по формуле:

h = amin ∙ M ∙ tg(νmax). (5.5)

Например, для масштаба 1:M = 1:5 000 получим h = 1 м.

По формуле (5.5) находят так называемую расчетную высоту сечения рельефа. В зависимости от характера рельефа Инструкция рекомендует для планов масштаба 1:5000 несколько значений высоты сечения рельефа:

для плоскоравнинной местности h = 0.5 м или h = 1 м,

для равнинной и всхолмленной местности h = 1 м или h = 2 м,

для горной местности h = 5 м.

Правильный выбор высоты сечения рельефа очень важен с экономической точки зрения, так как при уменьшении высоты сечения возрастает объем работ и расходы на производство съемки.

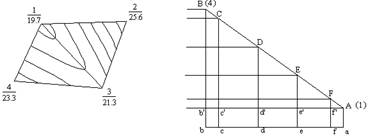

Проведение горизонталей по отметкам точек. Чтобы провести на карте (или плане) горизонтали, необходимо иметь точки с известными отметками, которые назовем пикетами. Пусть даны пикеты 1, 2, 3, 4 (рис.5.10), и предполагается, что вдоль линий 1-2, 1-3, 1-4, 2-3 и 3-4 местность имеет равномерный уклон. Требуется провести горизонтали внутри участка, ограниченного линиями 1-2, 2-3, 3-4, 4-5; высота сечения рельефа h= 1 м.

Рис.5.10 Рис.5.11

Процесс нахождения на линии, соединяющей два пикета, точек, через которые пройдут горизонтали, называется интерполированием горизонталей. Известны три способа интерполирования: аналитический, графический и на глаз.

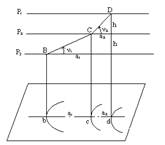

Рассмотрим аналитический способ, являющийся основой для двух остальных способов. На рис.5.11 проведем линию местности, например, 4-1, и ее горизонтальную проекцию и затем покажем секущие плоскости, проходящие через 1 м по высоте. Обозначим точки линии 4-1 буквами A, F, E, D, C, B. Спроектируем эти точки пересечения секущих плоскостей с линией 4-1 на ее горизонтальную проекцию, получим точки a, f, e, d, c, b. Задача заключается в вычислении расстояний af, ae, ad, ac.

Из подобия треугольников FAf" и BAb" имеем:

Af"/Ab" = Ff"/Bb" ,

Af" = Ab"∙(Ff"/Bb")

af = Af" = Ab"∙(HF - H1)/(H4 - H1).

Обозначим Ab" через s и запишем окончательно:

![]() (5.6)

(5.6)

Если рис.5.11 построить в масштабе карты (плана), то отрезок s можно взять прямо с карты; отметки пикетов 1 и 4 известны, отметка точки F равна отметке первой секущей плоскости выше точки A.

Аналогично можно вычислить остальные отрезки. Отложив их на линии 4-1, получим на ней искомые точки.

На отрезках 1-2, 2-3 и других таким же образом найдем точки их пересечения с горизонталями. Затем плавными линиями соединим точки с одинаковыми отметками и получим рисунок горизонталей.

Аналитический способ применяют довольно редко ввиду его большой трудоемкости. Гораздо чаще применяют графический способ, при котором используется палетка (лист прозрачной бумаги или пластика), на котором проведены параллельные или расходящиеся прямые линии. Интерполирование на глаз применяют при небольших расстояниях между пикетами и при малых разностях отметок пикетов.

Рельеф – форма физической поверхности Земли, рассматриваемая по отношению к её уровенной поверхности. Рельефом называется совокупность неровностей суши, дна океанов и морей. Рельеф земной поверхности весьма разнообразен, но все многообразие форм рельефа для упрощения его анализа типизировано на небольшое количество основных форм: лощина; хребет; гора; водораздел; седловина; тальвег; река; обрыв; терраса.

Гора – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа.

Котловина – форма рельефа, противоположная горе, представляющая собой замкнутое углубление. Самая низкая точка её – дно.

Хребет – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в каком – либо направлении.

Лощина – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая вытянутое в каком – либо направлении и открытое с одного конца постоянно понижающееся углубление.

Седловина – это место, которое образуется при слиянии скатов двух соседних гор.

Изображение рельефа на картах и планах. Для решения инженерных задач изображение рельефа должно обеспечивать: во-первых, быстрое определение с требуемой точностью высот точек местности, направления крутизны скатов и уклонов линий; во-вторых, наглядное отображение действительного ландшафта местности. Рельеф местности на планах и картах изображают с помощью горизонталей, числовых отметок и условных знаков. Горизонталь на местности можно представить как след, образованный пересечением уровенной поверхности с физической поверхностью Земли. Таким образом кривая линия, соединяющая все точки местности с равными отметками, называется горизонталью.

Для изображения рельефа горизонталями выполняют топографическую съемку участка местности. По результатам съемки определяют координаты (две плановые и высоту) для характерных точек рельефа и наносят их на план. В зависимости от характера рельефа, масштаба и назначения плана выбирают высоту сечения рельефа. Иногда, чтобы сделать чертеж более наглядным, горизонтали сопровождают небольшими черточками, которые ставятся перпендикулярно горизонталям, по направлению ската (в сторону стока воды). Эти черточки называются бергштрихи.

4. Основные элементы ориентирования. Формулы взаимосвязи между элементами ориентирования. Связь между углами ориентирования и горизонтальными углами.

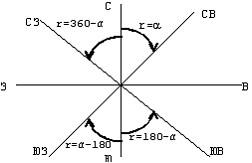

Ориентировать линию на местности - значит определить ее направление относительно некоторого начального направления. Для этого служат азимуты А, дирекционные углы α, румбы r. За начальные принимают направления истинного меридиана Nи, магнитного меридиана Nм и направление нулевого меридиана Nо, параллельное осевому меридиану или оси Х системы прямоугольных координат (рис.8.1). Азимутом называют горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до ориентируемого направления. Азимуты изменяются в 0 до 360 и бывают истинными или магнитными. Истинный азимут А отсчитывается от истинного меридиана, а магнитный Ам - от магнитного. Дирекционный угол α - это горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии параллельной ему (+Х) по ходу часовой стрелки до направления ориентируемой линии.

Рис.8.1. Ориентирование линии ОМ на местности

Угол δ, отсчитываемый от северного направления истинного меридиана N до магнитного меридиана Nм, называется склонением магнитной стрелки . Угол γ между северными направлениями истинного N и параллелью осевого Nо меридианов называется зональным сближением меридианов .

Рис.8.2. Зависимость между дирекционными углами и румбами

Румб - горизонтальный острый угол отсчитываемый от ближайшего северного или южного направления меридиана до ориентируемого направления.